Deutschland sieht Konjunkturrückgang für das zweite Jahr in Folge

Die deutsche Regierung hat ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr auf ein Minus von 0,2 % gesenkt. Dies ist das neueste Zeichen dafür, dass die größte Volkswirtschaft Europas Schwierigkeiten hat, sich aus einer anhaltenden Phase der Stagnation zu befreien.

Ein Rückgang der Wirtschaftsleistung im Jahr 2024 – nach einem Rückgang von 0,3 % im vergangenen Jahr – wäre erst das zweite Mal seit der Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland im Jahr 1990, dass das BIP zwei Jahre in Folge schrumpft. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte in den halbjährlichen Prognosen der Regierung, die Ende April veröffentlicht wurden, noch ein Wachstum von 0,3 % für dieses Jahr vorhergesagt.

Langsamer Aufschwung erwartet

Ein langsamer Aufschwung dürfte sich bis ins nächste Jahr hinein fortsetzen, mit einem jährlichen Wachstum von 1,1 % im Jahr 2025, bevor die Expansion im Jahr 2026 auf 1,6 % beschleunigt, sagte Habeck in einer per E-Mail versandten Erklärung am Mittwoch. Er betonte die dringende Notwendigkeit, Deutschlands anhaltende „strukturelle Probleme“ anzugehen. Zu diesen Problemen gehören unter anderem die mangelnde Energiesicherheit, übermäßige Bürokratie und ein Fachkräftemangel, die zusammen mit geopolitischen Unsicherheiten die wirtschaftliche Aktivität belasten.

„Mitten in den Krisen sind Deutschland und Europa zwischen China und den USA eingeklemmt und müssen lernen, sich zu behaupten“, sagte Habeck.

Anhaltende Sorgen über wirtschaftlichen Niedergang

In den letzten Monaten haben die Sorgen über den wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands zugenommen, wobei besonders die Schlüsselbranche der Automobilindustrie stark betroffen ist. Eine Reihe negativer Nachrichten – von der Drohung der Volkswagen AG, inländische Fabriken zu schließen, bis hin zur Entscheidung von Intel Corp., eine neue 30-Milliarden-Euro-Halbleiterfabrik im ehemaligen kommunistischen Osten zu verschieben – hat die zahlreichen Herausforderungen hervorgehoben, mit denen Deutschland konfrontiert ist.

Die deutsche Wirtschaft könnte sich bereits in einer technischen Rezession befinden, mit einer weiteren Schrumpfung im dritten Quartal, nachdem die Wirtschaftsleistung im Zeitraum von April bis Juni um 0,1 % zurückgegangen ist. Die Schwäche ihres größten Mitglieds belastet auch den breiteren Euroraum, da eine Erholung in der 20-Nationen-Währungsunion Anfang des Jahres an Schwung verloren hat.

Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft

Die Regierungskoalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Juli ein weiteres Maßnahmenpaket beschlossen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Dazu gehören Schritte zur Stärkung der privaten und öffentlichen Investitionen, zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien und zum Abbau von Bürokratie. Habeck, ein Mitglied der Grünen und gleichzeitig Vizekanzler, sagte, diese Maßnahmen könnten das deutsche Wachstum um etwa einen halben Prozentpunkt steigern, sobald sie vollständig umgesetzt sind.

Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet, dass die Wachstumsimpulse im nächsten Jahr durch folgende Faktoren gestützt werden:

- Steigende Konsumausgaben: Die Haushaltsausgaben dürften aufgrund steigender Kaufkraft infolge höherer Lohnabschlüsse zunehmen.

- Sinkende Inflation: Eine nachlassende Teuerung wird ebenfalls als unterstützend für den Konsum angesehen.

- Steuererleichterungen: Diese sollen ebenfalls zu einer Belebung der Wirtschaft führen.

- Niedrigere Zinsen: Günstigere Finanzierungsmöglichkeiten dürften die Investitionen und die Verbraucherausgaben stimulieren.

Auch die deutschen Exporte dürften sich erholen: Zusammen mit besseren Finanzierungsbedingungen sollte dies zu verstärkten Investitionen in Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge führen.

Kritik aus der Industrie

Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), begrüßte die Maßnahmen der Regierung als „sehr sinnvolle und längst überfällige Schritte“, betonte jedoch, dass diese nicht weit genug gingen. „Wir erleben derzeit Verlagerungen ins Ausland, weniger industrielle Produktion im Inland, Betriebsschließungen und steigende Insolvenzzahlen“, sagte Adrian am Mittwoch auf der Website der Organisation. „Weckrufe können kaum lauter sein“, fügte er hinzu und forderte die Regierung auf, mehr zu tun, um die Bürokratie zu reduzieren und die Energiekosten für kleine und mittlere Unternehmen zu senken.

Deutsche Unternehmen zahlen laut Adrian viermal so viel für Strom wie ihre Konkurrenten in anderen Industrieländern, einschließlich Steuern, Netzentgelten und Abgaben. „Und selbst wenn es viele nicht mehr hören wollen, bei der Bürokratie kann es in absehbarer Zukunft nur in eine Richtung gehen: nach unten“, sagte er.

Ausblick auf 2024: Licht und Schatten

Die Aussichten für 2024 bleiben zwiespältig. Einerseits könnte die deutsche Wirtschaft in die zweite Jahreshälfte mit einem gewissen Aufwärtstrend starten, insbesondere wenn die Energiekosten weiter sinken und die Exporte zulegen. Andererseits könnten geopolitische Unsicherheiten, insbesondere der Krieg in der Ukraine und die Spannungen zwischen den USA und China, die wirtschaftliche Erholung weiterhin belasten.

Weitere Herausforderungen: Fachkräftemangel und Bürokratie

Ein großes Problem bleibt der anhaltende Fachkräftemangel, der nicht nur die Produktion, sondern auch das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft einschränkt. Um dem entgegenzuwirken, plant die Regierung zusätzliche Maßnahmen zur Qualifizierung von Arbeitskräften sowie zur Förderung der Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte.

Ein weiteres Hindernis ist die Bürokratie. Der Abbau von Regulierungen und die Vereinfachung von Prozessen werden von vielen Experten als zentrale Stellschrauben für die Wiederbelebung der deutschen Wirtschaft angesehen. Habeck betonte, dass dies eines der Hauptziele der Bundesregierung für die nächsten Jahre sei.

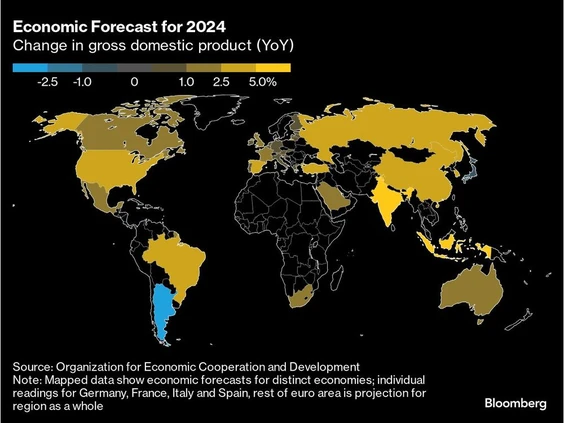

Internationale Vergleiche: Deutschland im Rückstand

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern fällt Deutschland in mehreren Bereichen zurück. Insbesondere die Energiewende, die im Mittelpunkt der deutschen Wirtschaftspolitik steht, wird immer wieder als ineffizient und kostspielig kritisiert. Während Länder wie Frankreich und Großbritannien ihre Investitionen in grüne Technologien schnell ausbauen, hinkt Deutschland trotz ambitionierter Ziele hinterher. Diese Verzögerungen könnten langfristige Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Landes haben.

Zudem wird Deutschland im globalen Wettbewerb zunehmend von den USA und China unter Druck gesetzt. Beide Länder investieren massiv in Innovationen und technologische Fortschritte, während Deutschland noch mit seinen strukturellen Problemen kämpft. Um nicht den Anschluss zu verlieren, fordert die Industrie eine schnellere Umsetzung von Reformen und eine klare wirtschaftspolitische Strategie.

Schlussfolgerung: Ein schwieriges Jahr für Deutschland

2024 wird für die deutsche Wirtschaft ein weiteres herausforderndes Jahr, das jedoch auch Chancen bietet. Die geplanten Reformen und Maßnahmen der Regierung könnten dazu beitragen, die Wachstumsaussichten zu verbessern, aber es wird Zeit brauchen, bis sie ihre volle Wirkung entfalten. Gleichzeitig müssen die strukturellen Probleme, insbesondere der Fachkräftemangel und die Bürokratie, konsequent angegangen werden.

Die Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft und die geopolitischen Spannungen könnten Deutschlands Erholung jedoch weiterhin erschweren. Trotzdem bleibt die Hoffnung, dass die größte Volkswirtschaft Europas in den kommenden Jahren wieder an Dynamik gewinnt und ihre Position als treibende Kraft in Europa behaupten kann.